帰化申請サポートの流れについて

Contents

帰化申請の概要

帰化申請は一言で言うと、 5年以上日本に住み続けている大人で、通常の日本人の素行と比較しても遜色なく、生活も自立しており、コミュニケーションも日本語でしっかり出来る場合、申請できる手続きです。

審査要件

また、上記にリストされていませんが、期間なので日本語の読み書き会話能力などは、面談など様々な方法で厳しく審査されます。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。(住居要件)

国籍法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147

二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。(能力要件)

三 素行が善良であること。(素行要件)

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。(生活要件)

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。(重国籍防止要件)

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(憲法遵守要件)

引き続き5年以上日本に住居を有することについては、就労ビザなどの制限は特になく、留学ビザで来日し、そのまま就労ビザに変更し、日本に住み続けて5年を経過したパターン」も大丈夫です。

国籍法五条第1項の「引き続き五年以上」の注意点

これは単純に、 5年以上日本に住所があれば良いわけではありません。

この5年の中に、就労ビザで3年間働いた期間が必要ととされています。

そう考えられている原因として、同じ国籍法五条第四項にある、「生計を営むことができること」の条文の解釈からきているものと思われます。

そのため例えば留学ビザで5年以上日本に滞在したとしても、その後就労ビザで3年間働かない限り、帰化の申請はする事が出来ません。

また引き続きとは文字通り、「引き続き」であって、途中で海外に拠点を移すなど住所が変わった場合は、リセットされてしまうのは当然のこととして、住所は日本にあるもの長期間海外で生活していた場合も帰化申請では問題視されます。

国籍法五条第3項の「素行が善良であること」の注意点

「この素行が善良であること」とは端的に言うと税金を滞納していない、刑事罰を受けていない事です。

ただし刑事罰といっても、交通違反の中で軽微な違反はこの場合含まれていません。(車で轢いて人を死なせてしまった等、重いものは当然ダメです。)

「十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。」の注意点

海外の国では、成人年齢が日本と異なる国が多くあり、注意が必要です。

16歳

ネパール

17歳

北朝鮮

19歳

アルジェリア,韓国

20歳

台湾

21歳

シンガポール,インドネシア,ガーナ

帰化条件の緩和要因(簡易帰化:条件により要件が緩和される)

下記のような場合は帰化要件の内、住居要件・能力要件・生計要件のいずれかないし全てが緩和されます。

- 日本人の配偶者

- 日本人の実子・養子

- 日本生まれ・両親が日本生まれ

- 元日本人・元日本人の実子

詳しくは以下の記事をご参照ください。

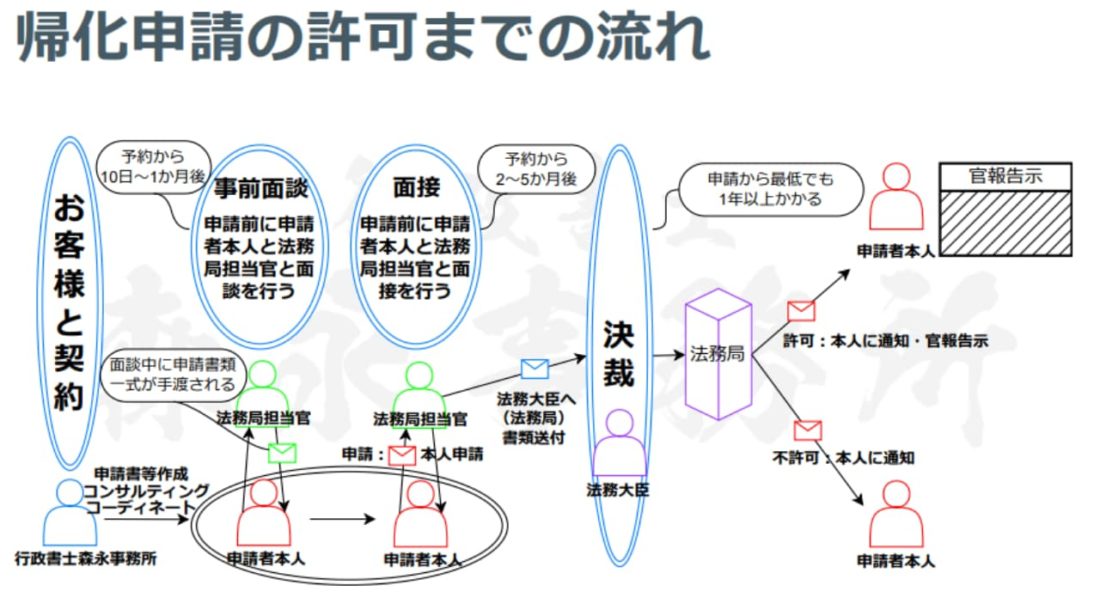

結果が分かるまでの期間

帰化申請は申請してから、許可・不許可の結果が分かるまで最低でも一年程度時間が掛かります。

また行政手続法の適用除外のため審査基準や標準処理期間がありません。

(適用除外)

第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。十 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導

行政手続法 | e-Gov法令検索行政手続法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088

つまり、帰化を許可するかどうかは法務大臣の自由な裁量に任されています。提出書類に形式上何も問題がなかったとしても、そうだからといって許可されるとは限りません。

お問い合わせから受任

お問い合わせご連絡ください。

お仕事のご相談はお問い合わせフォームのみの受付となります。

申請者様と法務局担当官との面談

この面談の際、申請書類の一式が手渡しされます。

一般的に必要な書類

- 帰化許可申請書

- 帰化の動機書

- 履歴書

- 宣誓書

- 親族の概要を記載した書面

- 生計の概要を記載した書面

- 事業の概要を記載した書面

- 自宅勤務先等付近の略図

※管轄の法務局によって、これら以外の個別の書類が求められることが多いです。

なお面談についてはこちらに詳しくまとめておりますのでご参照ください。

管轄する法務局等に申請

帰化申請に必要な法定手数料はありません。行政書士への報酬のみの費用が発生します。

もちろん、ご自身で行う場合は実費のみで帰化申請することも可能です。

本人が出頭して提出

在留資格と異なり、申請取次行政書士でも代理申請することはできませんので、必ず本人が出頭して提出する必要があります。

また提出した際に申請者に担当官から色々と質問されますので、ある程度スケジュールに余裕を持って提出するようにしましょう。

当事務所では、担当の行政書士がお客様に付き添って提出を行います。ただし通常は、本人以外は面談の部屋に入室ができませんので、面接終了後に何を聞かれたのかお伺いし、万が一不備があったときにすぐに対応できるように待機します。

なお申請先については以下の記事をご参照ください。

注意

当記事の提出書類一覧は、分かりやすさ優先の為、細部を全て省略しています。実際の詳細については出入国在留管理庁ふのホームページをご参照ください。また実務的にはこのまま使えるわけではございませんのでご注意ください。

弊所で正式に申請業務の受任した際は、お客様のさまざまな事情に合せて個々の提出書類一覧を作成しお渡しいたします。

審査

申請者様と法務局担当官との面談

申請の際に、既に担当官と面談しておりますが、審査のためにさらに面談が必要になる場合があります。また、申請前にも出頭と説明が必要になる場合があります。

法務大臣へ書類送付

法務大臣決裁

許可の場合

帰化が許可されると官報告示と法務局から通知用の他、身分証明書が交付されます。

一ヶ月以内に、この身分証明書を添付し、現住所地またはうん新しい本籍地の地区町村役場に結果の届出をしましょう。

また、外国人でなくなるので、聞かしてから14日以内に移住地の居住時の市区町村長に在留カードまたは特別永住者証明書を返納します。(返納怠ると過料が課される)

それ以外にはパスポートの返還、入管事務所への帰化の申し出が必要です。

不許可の場合

残念ながら不許可だった場合は法務局から本人へ通知されます。

永住権との違い

帰化と永住何が違うでしょうか?どちらも日本に長くそのことを想定しているように聞こえ、違いがよくわからないと思いますが。

大きなの違いとして帰化は、外国人の方の今持っていらっしゃる国籍を離れ日本国籍になります。

パスポートも日本の物になりますし、日本の選挙権も取得できます。

これに対して永住権の場合は、外国人の方の今の国籍のまま日本に就労制限や在留期間の制限や在留資格の更新が必要なく滞在できる在留資格となっています。

🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事

重要事項

【注意】

- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。

- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。

- ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。

- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。

- 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。